戦国時代、混沌とした世の中で生き抜いた武将たちの戦略は、現代のビジネスシーンにおいても驚くほど多くの示唆を与えてくれます。今回は、あまり教科書には登場しない武将たちの知られざる戦略から、現代の経営者が学べる教訓をご紹介したいと思います。

最初にご紹介したいのは、北条氏康の「小田原商人育成戦略」です。氏康は、単なる軍事力だけでなく、経済力の重要性を深く理解していました。小田原の城下町に商人を積極的に招き入れ、税の優遇措置を設けることで、自然と商人たちが集まる仕組みを作り上げました。これは現代で言えば、win-winの関係構築による事業発展のモデルケースと言えるでしょう。

個人事業主の方々にとって、自社の強みを活かしながら、いかに協力者やパートナーを増やしていくかは重要な課題です。氏康の戦略からは、相手にとってのメリットを明確に示し、長期的な関係構築を目指すことの重要性を学ぶことができます。

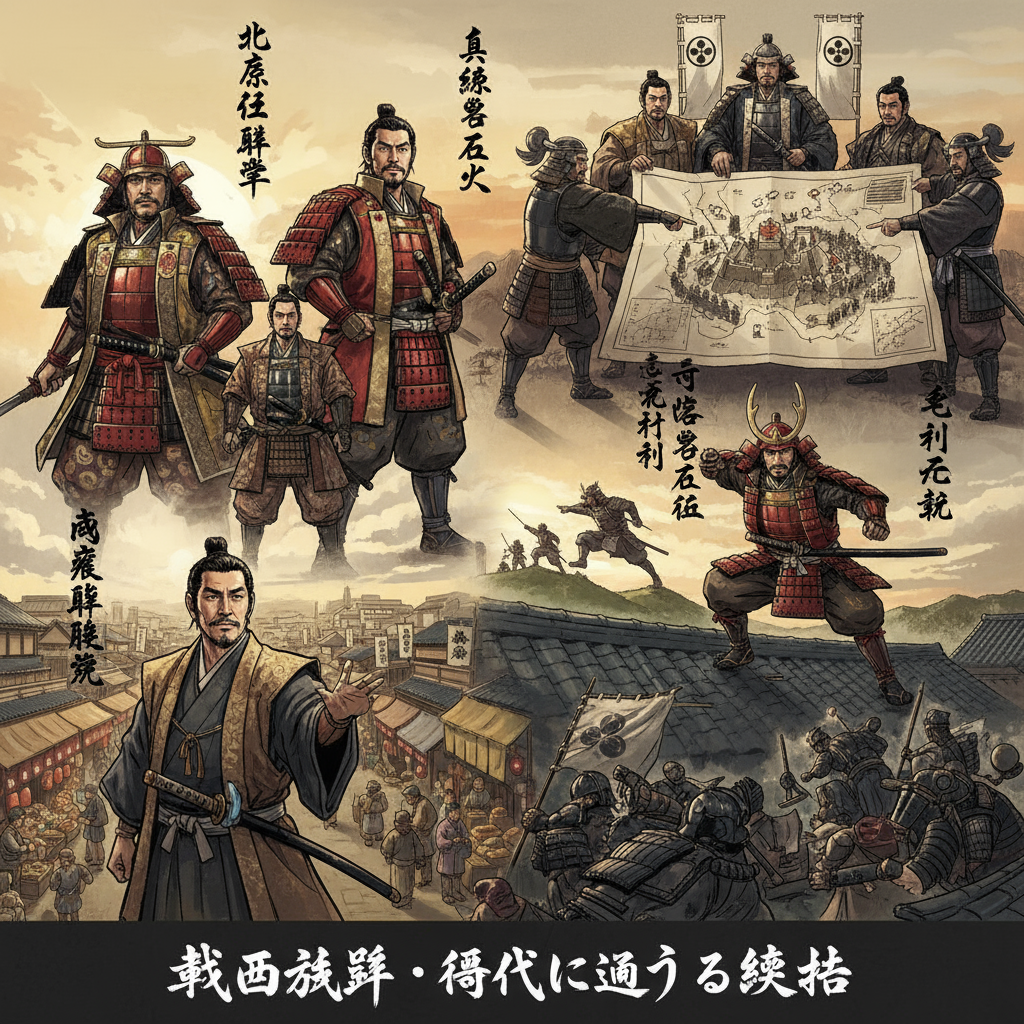

次に注目したいのは、真田昌幸の「機動力重視の経営戦略」です。小規模な領地しか持たなかった昌幸は、大軍を維持することができませんでした。そこで採用したのが、少数精鋭による機動力を活かした戦略です。これは、現代の中小企業が大企業と競争する際の戦略に通じるものがあります。

組織の小ささを逆手に取り、意思決定の速さや柔軟な対応力を武器にする。これは、まさに現代の中小企業経営者が実践すべき戦略といえるでしょう。市場の変化に素早く対応し、ニッチな市場で確固たる地位を築くことは、真田昌幸の戦略から学べる重要な教訓です。

さらに興味深いのは、長宗我部元親の「人材育成戦略」です。土佐一国という限られた地域で、いかにして有能な人材を育て上げたのか。元親は、身分や出自にとらわれず、実力主義の人材登用を行いました。農民出身の者でも、能力があれば重要な役職に抜擢したのです。

現代の経営者にとって、人材育成は永遠の課題です。元親の取り組みは、既存の枠組みにとらわれない柔軟な人材活用の重要性を教えてくれます。特に中小企業では、限られた人材をいかに育成し、活かしていくかが成功の鍵となります。

また、九州の戦国大名・大友宗麟の「国際化戦略」からも、現代の経営者は多くを学ぶことができます。宗麟は、ポルトガルとの貿易を積極的に推進し、新しい技術や文化を取り入れることで、自国の発展を図りました。

これは、グローバル化が進む現代において、いかに新しい市場や技術を取り入れていくかという課題に直面している経営者にとって、示唆に富む事例といえます。常に新しい可能性を探り、積極的に外部との接点を持つことの重要性を教えてくれています。

最後に紹介したいのは、毛利元就の「同盟戦略」です。元就は、単独での戦力では及ばない相手に対して、巧みな外交戦略を展開し、同盟関係を築くことで活路を見出しました。これは現代のビジネスにおける業務提携やアライアンス戦略に通じるものがあります。

特に中小企業にとって、他社との協力関係を築くことは、事業拡大の重要な戦略となります。元就の戦略は、いかにして Win-Win の関係を構築し、互いの強みを活かしていくかという点で、現代の経営者に重要な示唆を与えてくれます。

これらの戦国武将たちに共通するのは、限られた資源の中で最大限の効果を追求する姿勢です。現代の経営者も同様に、限られた経営資源の中で、いかに効果的な戦略を立て、実行していくかが問われています。

そして、彼らの戦略に通底しているのは、「変化への適応力」と「独自性の追求」です。市場環境が急速に変化する現代において、この二つの要素は、ビジネスの成功に欠かせない要素となっています。

戦国時代の武将たちは、常に生存を賭けた決断を迫られていました。その中で彼らが選択した戦略は、現代のビジネスシーンにおいても十分に通用する普遍的な知恵を含んでいます。

経営者の皆様には、これらの戦略を単なる歴史上の出来事として捉えるのではなく、現代のビジネスに応用できる貴重な教訓として受け止めていただきたいと思います。次回は、さらに深く個々の武将の戦略に焦点を当て、具体的なビジネスへの応用方法について解説していく予定です。

歴史は繰り返すと言いますが、それは人々が直面する課題の本質が、時代を超えて共通しているからかもしれません。戦国武将たちの知恵を現代に活かすことで、きっと新たなビジネスチャンスが見えてくるはずです。